在20世纪40年代,人类历史见证了第一支公益广告的诞生。然而,仅仅过了40多年,即1986年,当电视尚未广泛普及之际,我国便迎来了首支公益广告。这支广告名为《节约用水》,在贵阳电视台播出。据悉,广告播出后,贵州这个长期遭受旱灾、水资源匮乏的省份,当年第四季度的贵阳市自来水消耗量与上半年同期相比,竟减少了47万吨。

积极的成效,让中国公益广告的现代史拉开序幕。

紧接着的一年,中央电视台开创了我国公益广告历史上的首个电视公益节目——《广而告之》。节目内容从起初的吸烟有害健康,逐渐扩展到为母亲洗脚等温馨场景,这些画面已成为无数代人的共同记忆。

深入回顾,我们发现公益广告在传递善意、产生实效、以及获得观众深刻印象等方面,似乎比商业广告更具真实感和实用性,这其中的原因究竟是什么呢?

善意,天生强大的传播力

公益广告与商业广告之间有何本质区别,它们为何常常能引发广泛的传播效应?要弄清楚这个问题,我们必须深入探究,究竟何为公益广告。

公益活动的种类在公众心中似乎涵盖范围相当广泛。例如,冰桶挑战旨在援助那些患有“渐冻症”的患者,还有诸如保护野生动物、反对环境污染等活动。然而,也有一些活动是针对人类社会问题的,比如致力于消除种族歧视、反对战争等。与此同时,还有一些关注较小领域的活动,诸如反对浪费、尊敬父母、献血、支教等。尽管种类众多,然而经过细致分类,公益广告大体上可被归纳为四大类别:

对遭遇灾害、生活贫困、身体残疾等困境中的社会群体、个人以及动物所进行的援助行动;

2.科学、教育、文化、卫生、体育事业;

3.环境保护、社会公共设施建设;

4.促进社会发展进步的其他社会公共和福利事业。

回到这四大类别,你会发现,每个选项都与每个人的生活紧密相连;这揭示了公益广告的核心宗旨,即服务于人类自身,其本质非商业性质。这种特性能够跨越界限和距离,拥有强大的同理心,因而也具备了强大的传播力量。

张国华,国际广告协会全球副主席及中国广告协会会长,曾强调广告具备指引方向、充满温情及鲜明立场的特点,这一点在商业广告中尤为明显,而在公益广告中则更为突出。事实上,从传播学的角度来看,公益广告相较于商业广告,天生就拥有一些显著的优点。

在传播速度方面,公益广告通常具备广泛的群众基础和突破界限的特性,这有助于其实现更迅速、更优质的传播效果;在传播效果层面,公益广告通常揭示的是那些鲜为人知的需求,或是常被忽视的社会问题,此类内容往往触及社会的盲点或内心的敏感地带,更能触动人心,也更容易在追求善良与进步的力量中赢得情感共鸣。

综上所述,公益广告与商业广告在本质上存在显著差异。公益广告的基调,体现为一种促进世界进步的善念。

我们不禁心生疑问,自1986年首支公益广告问世至今,我们是否已经走过了漫长的道路?

今天,当我们在谈论公益时,到底在谈论什么?

据新京报披露,2014年国内公益广告的制作数量达到了4万余条,到了2017年这一数字飙升至15万条以上,而2018年更是突破了27万条,四年间的增长达到了惊人的六倍。截至目前,我国每年生产的公益广告数量实际上已经位居全球首位。

那么,我们现在重新审视公益广告,它自身是否已经随着时代的变迁,迈向了新的发展阶段?

这里有一些特别典型的案例想要分享。

在媒介创新领域,我们已从传统的电视广告逐步过渡至手机平台,使得每个人都能借助移动设备投身于慈善创意之中。这一转变极大地推动了慈善事业在公众群体中的传播和认知速度。以腾讯99公益推出的“一元购画”活动为例,仅需一元钱,每个人便能行善积德,通过创意和实际行动,将对他人的善意传递至世界每个角落。

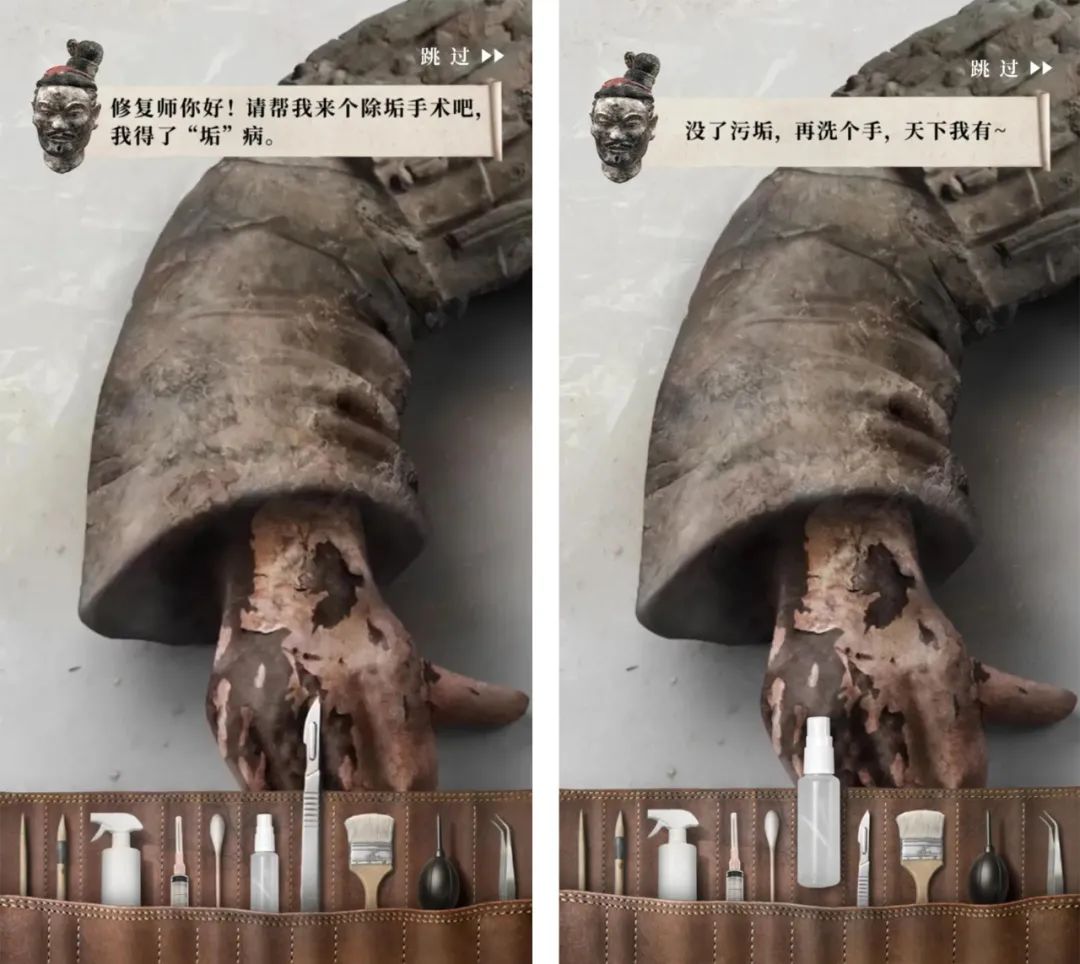

技术上同样实现了创新突破,以往仅限于平面动画的单向内容展示,现已步入一个全新的阶段,那就是技术推动下的多样化互动体验。以腾讯公益去年推出的《我在秦陵修兵马俑》H5为例,用户能够紧随手机屏幕的指引,亲自操作各种工具对兵马俑进行修复,这种身临其境的感受,使得他们对文化之美的领悟更为深刻。

在议题创新方面,公益的视野已经超越了以往固有的公益范畴,如环保、慈善、女性权益、家庭亲情等广泛议题。它现在还融入了更多具有地域特色和时代气息的新议题,例如关注中国社会发展、追求共同富裕以及文化基础等问题。这些议题的探讨不再局限于特定的群体,而是从广大普通中国民众的视角出发。

2021年,我国公益广告领域的顶级奖项“黄河奖”与近年来在大众传播领域屡次引发关注的创新公益项目“我是创益人”携手合作,共同打造了一个以“共同富裕”为主题,专注于社会发展的特别奖项——黄河奖“共同富裕”主题奖。

“共同富裕”一词在今年备受瞩目,相关的故事和内容自然也是包罗万象,丰富多彩。通过这一新颖的视角设立特别奖项,旨在发掘那些能够展现中国社会和中国家庭紧密相连的社会问题的优秀作品,这样的举措进一步凸显了公益广告对于时代脉搏和人文关怀的重要价值。

今年获奖的案例中,《妈妈的请假条》这部作品,从孩子与母亲的视角出发,以“请假条”为情感纽带,生动描绘了一位既是驻村干部又是母亲的感人故事。

广告之所以触动人心,在于其讲述了一个母亲同时扮演着母亲和驻村干部的双重身份,并最终做出的抉择。这些抉择涵盖了家庭与社会的抉择,小家庭与大家庭的抉择,以及舒适生活与贫瘠土地的抉择。为了追求“共同富裕”的目标,这位母亲,作为无数驻村干部的典型代表,做出了既艰难又有利于大众的选择。

当然,今天的公益创意也不一定非要带泪,同样也可以带着趣味。

在获奖作品《小丽相亲记》里,呈现了父母为女儿挑选相亲对象的情景,其中充满欢声笑语的对话设计,不仅描绘了返乡创业的年轻才俊形象,还揭示了女儿最终的心仪对象。

广告以明亮的色彩和幽默的对话描绘了欢快的乡村家庭生活,呈现了绿水青山即是金山银山的乡村振兴景象,这恰好迎合了我们对于未来理想社会和生活的向往。

《你是什么水果味》这一互动类H5获奖案例,在社交平台上,以年轻人喜爱的性格测试游戏形式呈现,通过“个人水果味”的设定,巧妙地引导用户至对应水果的购买页面,借助真实的购买行为,直接为“共同富裕”这一宏伟目标提供支持。

这些案例表明,当前公益存在显著差异,它已不再是单向的传递,而是将善意转化为动态的信息流,并通过技术手段拓宽了其呈现方式;此外,公益不再仅限于传统领域,而是与现代社会视角紧密相连,更具现实意义。

这,是否才是公益最重要的本质,改变当下,迎接更好的时代。

让公益,成为时代的一面镜子

固然,不论传播手段如何演变、技术交流带来的感受如何升级,公益的核心价值始终如一,那就是:播撒善意,改善现状。

从相关数据观察,自2015年“99公益日”问世以来,它已经演变成为中国参与人数最多、影响范围最广、活动场景最为丰富的全民公益盛会。截至2019年,99公益日的捐款参与人数已从起初的205万激增至2800万,增长了近13倍;同时,善款总额也从最初的2.28亿元攀升至超过14亿元,增幅超过5倍。(据99公益日官方数据统计)

2014年,一场名为“冰桶挑战”的全球盛事让公众对“渐冻人”这一罕见病症有了深入了解。在美国,这一挑战吸引了多达170万人参与,250万人慷慨解囊,捐款总额达到了1.15亿美元。(据《环球时报》报道)

2019年,《一个人的球队》活动一经推出,便引起了广泛关注,相关报道量高达2.2亿次。在短短一年时间里,器官捐献志愿者的登记人数增加了68万,这一数字超过了过去9年志愿登记人数的总和。(数据来源于腾讯“我是创益人”官方平台和中国人体器官捐献管理中心。)

2019年,《灯山行动》自上线起短短三天内,访问量便突破了128.5万人次,注册玩家数量也相当可观。此外,活动共筹集善款超过200万元,成功援助了5个村落。(信息来源于腾讯“我是创益人”官方平台。)

这些具体的实例,再次有力地证明了公益广告所拥有的深远价值和显著效应。

自1986年以来至2021年,公益的初衷与视角未曾发生转变,唯一有所不同的,便是我们运用内容创意的方式,以期更有效地激发社会中的善意。同时,借助日益增多的激励措施,我们努力拓宽创意的视野和触角,使其触及社会的各个角落,让那些原本鲜为人知的需求得以显现。

重返现实,审视公益广告的内涵,我们不难发现,在每一个时代和社会中,公益都应扮演时代的一面明镜,既展示那些美好且值得赞许的人物与事件,又揭示社会尚未解决的冲突与难题,照亮每个角落的所需,更要响应时代背景下社会的主流价值观。