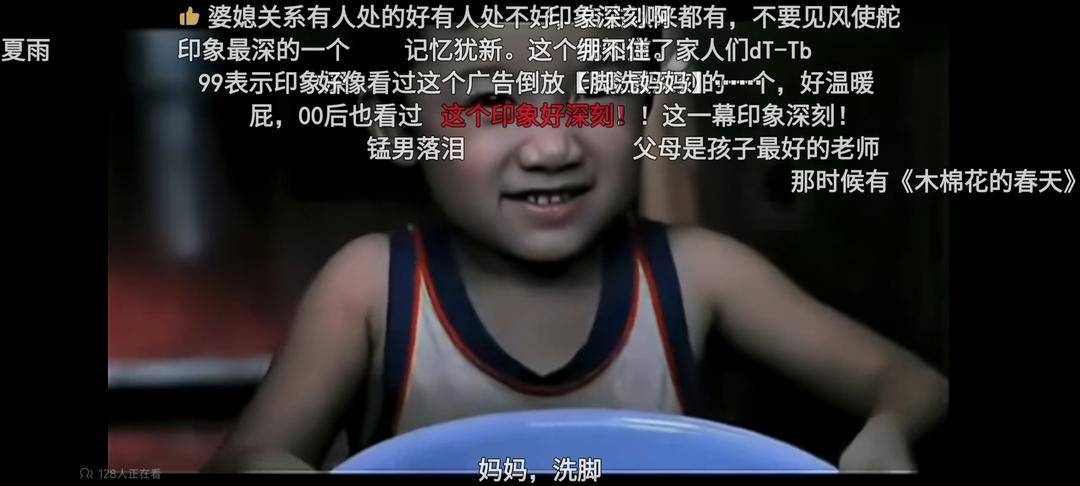

为何儿时的广告显得如此迷人?近期,B站上一部回顾昔日公益广告的视频迅速走红,引发了网友们的集体怀旧。诸如《妈妈洗脚》、《爱的表达式》、《常回家看看》等,这些在2G时代制作与播出的广告,画质虽不及如今随手用手机录制的一段视频清晰,却在5G时代再次成为网络热点。

有网友疑惑地提问,为何昔日的记忆如今又来侵袭我,难道是在5G时代中,我观看2G时代的广告,是因为我已步入暮年了吗?

在5g时代走红的2g广告

那部最受欢迎的广告作品名为《妈妈洗脚》,于1999年在中央电视台亮相,当时由演员尤浩然与李歌共同出演。与电视一同成长的这一代人,对这则广告定会记忆犹新,即便已经过去了23个春秋,单是瞥见那四个字的标题,便能迅速唤起那些画面——镜头捕捉到的小男孩目睹妈妈在为外婆洗脚,便模仿起大人的样子,端起一盆清水,摇摇晃晃地跑向自己的妈妈,边跑边带着笑容说道:“妈妈,给我洗脚”。

难怪大家对此广告情有独钟,记者调查发现,那则广告一经播出,便在校内外掀起了一股弘扬孝道的热潮。它以简单的故事情节,向公众传递了一个深刻的观点:教育不仅仅是学校的职责,家庭关系的和谐处理,生活教育同样不容忽视。

在《留一盏灯温暖他人》这个故事里,妻子在深夜等候归家的丈夫。当丈夫踏入家门,看到阳台上的灯光依旧亮着,正准备熄灭时,却被妻子拦住。她示意丈夫向下看去,只见一对环卫工夫妇正利用阳台上的那点微弱灯光在用餐。一位网友留言回忆,自己小时候曾因看到这则广告而在半夜点亮阳台的灯,结果第二天遭到了父亲的严厉责备。

还有一则名为《妈妈的等待》的广告,通过镜头的左右移动,描绘了“母亲”与“儿子”这两个角色从幼年到成年的成长历程,时至今日,依然被众多网友铭记为“最为难忘的广告”。

……

与这些作品一同广受欢迎的2G时期广告作品颇多,诸如当时还在上高中的张德元所创作的《爱的符号》、讲述一位盲人爷爷与一群孩童之间温馨故事的《践行道德之人》等。

这些广告究竟魅力何在?记者观察到,即便画质并不高,其中不少视频的播放量已突破十万、百万,甚至达到了千万级别。网友们纷纷为它们赋予了一个共同的名字,称之为“神仙广告”。所谓的“神仙广告”,并非因其布景之华丽,亦非画质之高清,关键在于其剧情设计、文案撰写以及视频语言的独到之处,这些元素共同作用,使得观众难以忘怀。

只是人的记忆滤镜加成吗?

浏览B站上的2G时代广告,实际上并不算罕见。2020年,该平台内设有“广告分区”,专门用于UP主展示高质量的广告案例。追溯至那时,前述广告就已经获得了众多好评。

在5G时代,那些曾经流行的2G时代的广告又重新受到关注,有人认为这得益于“童年滤镜”的作用,认为是怀旧情绪在作祟。然而,如果我们换一个角度来审视,会发现这些重新走红的广告,实际上很多都是用于思想引导和宣传的公益性质广告。

记者经过调查发现,公益广告这一理念源自西方,其核心在于不以盈利为目的,旨在为社会提供无偿服务的宣传形式,通常由政府部门与媒体机构共同策划制作。与商业广告不同,公益广告更注重其社会教育价值,参与拍摄的公众人物也大多不收取广告费用。正因为其商业意图的淡化,公益广告更易受到观众的喜爱与认同。

自1986年中央电视台首度播出《广而告之》以来,我国公益广告行业已走过三十余载。在一段时间内,这些富有创意且贴近民众生活的公益广告与商业广告相得益彰,显著提升了广告的整体视觉效果。

谈及此事,许多网友或许会感到不解,为何近期所见的公益宣传广告数量明显减少?

实际上,即便是在迈入4G高速网络时代之后,我国对于公益广告的资金投入并未有所削减。根据《2021全球公益广告发展报告(蓝皮书)》的数据显示,2021年,我国广播电视媒体在公益广告上的投入已超过600亿元,较2020年增长了20%。

然而,众人的观影习惯已有所转变。昔日,电视节目间穿插公益广告,若能抓住“黄金时段”,日积月累,便能产生显著的宣传效果,给观众留下深刻印象。然而,如今主流的观影平台已从电视转向网络,在众多影视作品的竞争中,公益广告显然丧失了曾经的传播优势。

那么公益广告“不被看见”,是因为观众不喜欢公益广告了吗?

不见得没有这样的现象,比如“5G时代2G广告”再度走红,还有那些年前,以弘扬家庭情感和励志精神为主题的泰国情感公益广告,它们纷纷涌入我国市场,这充分表明,广大观众对于这类视频依然保持着浓厚的兴趣。

仅仅是因为某些公益广告过分强调其教育功能,过分突出价值观的传达,忽略了情感的融入,这才导致观众对其产生了一种敬而远之的态度。

公益广告如何摆脱“无人问津”的困境,这一问题众多传播学者曾深入研究。破解这一难题的核心,在于重新关注内容本身,通过制作高质量的内容来吸引平台主动播放,而非仅仅停留在制作层面,草率完成广告后,寄希望于平台单方面给予流量上的“施舍”。